|

Les effets

de l’alcool : III.

L’alcool et le système nerveux

A.

Approche biologique

Observations

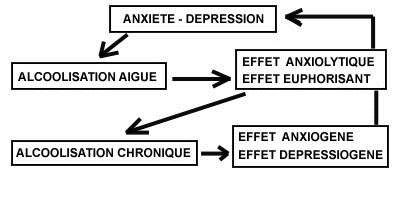

L’ivresse

qui suit l’alcoolisation peut être caractérisée par un état

d’excitation psychique et d’incoordination pouvant aller

jusqu’au coma (coma éthylique). Cet état se traduit par des

difficultés d’équilibration, de l’instabilité affective, une

perte de maîtrise volontaire et de la lucidité perceptive et

mentale. Ainsi, la concentration de l’individu en état d’ébriété

s’amenuise graduellement ; son jugement est également ralenti.

L’alcool modifie sa vision de la réalité. En outre, ses sens et

certaines fonctions cérébrales (le discours, la mémoire, et

l’intelligence) sont affectées. Nous pouvons également remarquer

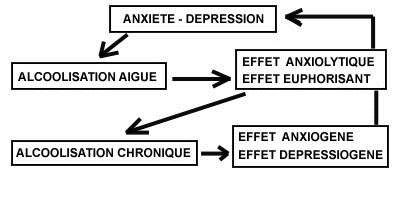

des effets euphoriques : l’alcool étant un dépresseur, il

diminue les tensions et les inhibitions. On donc peut constater des

effets déshinibiteurs, euphorisants et sédatifs. Cependant,

l’alcool augmente l’agressivité et à long terme, l'alcoolo-dépendance

majore les craintes, les peurs et l'anxiété, les effets

pharmacologiques de l'alcool s'inversant lors de l'alcoolisation

chronique du fait de l'adaptation progressive du système nerveux

central.

L’ivresse

qui suit l’alcoolisation peut être caractérisée par un état

d’excitation psychique et d’incoordination pouvant aller

jusqu’au coma (coma éthylique). Cet état se traduit par des

difficultés d’équilibration, de l’instabilité affective, une

perte de maîtrise volontaire et de la lucidité perceptive et

mentale. Ainsi, la concentration de l’individu en état d’ébriété

s’amenuise graduellement ; son jugement est également ralenti.

L’alcool modifie sa vision de la réalité. En outre, ses sens et

certaines fonctions cérébrales (le discours, la mémoire, et

l’intelligence) sont affectées. Nous pouvons également remarquer

des effets euphoriques : l’alcool étant un dépresseur, il

diminue les tensions et les inhibitions. On donc peut constater des

effets déshinibiteurs, euphorisants et sédatifs. Cependant,

l’alcool augmente l’agressivité et à long terme, l'alcoolo-dépendance

majore les craintes, les peurs et l'anxiété, les effets

pharmacologiques de l'alcool s'inversant lors de l'alcoolisation

chronique du fait de l'adaptation progressive du système nerveux

central.

|

+ ou -

0.3

grammes

+ ou -

1.5

grammes

|

Troubles

de la

perception

|

- Prévision

et estimation des distances rendues difficiles

- Moins

bonne adaptation à l'obscurité

- Angle

visuel diminué

- Trouble

du sens de l'équilibre

|

|

Trouble

de la

concentration

|

|

|

Troubles

de la motricité

|

- Diminution

de la rapidité d'exécution, de la coordination des

mouvements et de la stabilité du comportement

- Ralentissement

des réactions complexes et augmentation du temps de réaction

|

|

Modifications

des

attitudes et de la personnalité

|

- Vigilance

amoindrie

- Surestimation

de ses propres aptitudes et sous-estimation des risques

- Agressivité

- Manque

de maîtrise de soi

|

|

Trouble

de la

motricité

|

- Coordination

des mouvements rendue difficile

|

Comment

l’éthanol agit-il sur le comportement de l’individu en état d’ébriété ?

Quels

sont les effets de l’alcool sur le système nerveux à l’échelle

cellulaire?

Hypothèses

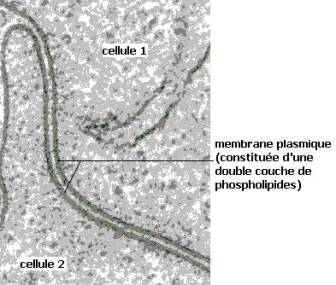

L’alcool

est liposoluble et miscible dans l’eau, ce qui lui permet de pénétrer

les plus petites barrières de l’organisme. Il peut ainsi passer à

travers les membranes des cellules, et peut aussi troubler le système

de neurotransmission.

Expérimentation

La

plupart des drogues interfèrent directement avec les systèmes de

neurotransmission du cerveau et l'alcool ne fait pas exception. Il

agit notamment sur des récepteurs du GABA, du glutamate, de la sérotonine

et de l'acétylcholine. En outre, l'alcool désorganise les membranes

cellulaires car les phospholipides qui en constituent la trame sont

solubles dans l'alcool. C'est cette propriété que nous allons démontrer.

Dispositif

expérimental

On

dispose dans 4 bechers 5 tranches de carotte épluchée.

Becher A : S(A) = 40mL d’eau (témoin)

Bescher B : S(B) = 35mL d’eau + 5mL d’alcool

Bescher C : S(C) = 30mL d’eau + 10mL d’alcool

Bescher D : S(D) = 20mL

d’eau + 20mL d’alcool

Toutes les solutions sont initialement incolores et transparentes.

Les bechers sont recouverts de film aluminium ou de film étirable

pour éviter l’évaporation.

Résultats

(après 7 jours) Résultats

(après 7 jours)

Les

solutions S(B), S(C), S(D) présentent une couleur orange due aux

pigments (carotène) contenus dans les cellules de carotte. La

coloration est d’autant plus orange que la concentration d’alcool

est plus élevée. En effet, la membrane des cellules de carotte

est d’autant plus désorganisée que la concentration en alcool est

plus élevée et la fuite des pigments hors des cellules est

d’autant plus importante qu’il y a plus de membranes désorganisées.

L'intensité de la coloration traduit donc l'action toxique croissante

sur les membranes en fonction de la concentration.

En savoir plus...

Théories

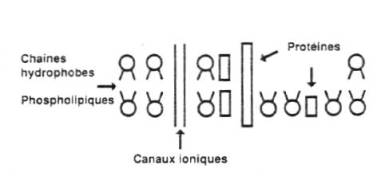

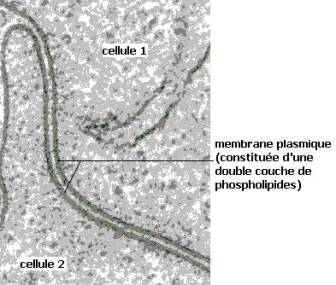

La

théorie membranaire

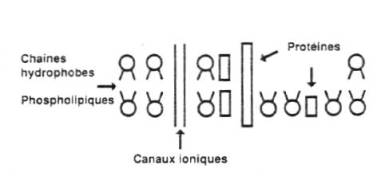

L'alcool

agit au plus profond des cellules et notamment dans les membranes

plasmiques. Ces membranes sont très importantes car elles règlent les

échanges intercellulaires, et pourtant elles sont très facilement pénétrables.

La

molécule d'alcool est liposoluble : elles peuvent donc pénétrer la

membrane des cellules (puisqu'elles sont constituées de phospholipides) et

s'intercaler entre les deux couches phosholipiques.

La

désorganisation de cette membrane provoque une augmentation de la fluidité

et un accroissement de son épaisseur (plus précisément, il y a

modification spatiale des protéines). Cela se manifeste concrètement par

le phénomène de tolérance : on a besoin d'absorber plus d'alcool pour

obtenir les mêmes effets.

Pour

finir, l'alcool est miscible dans l'eau, et par conséquent toutes

les cellules subissent ces modifications membranaires, y compris les

neurones...

D'ailleurs

ces neurones, qui sont tout de même des cellules importantes de

l'organisme, ne sont pas seulement attaqués au niveau de leurs membranes

cellulaires : l'éthanol agissant aussi sur les neurotransmetteurs.

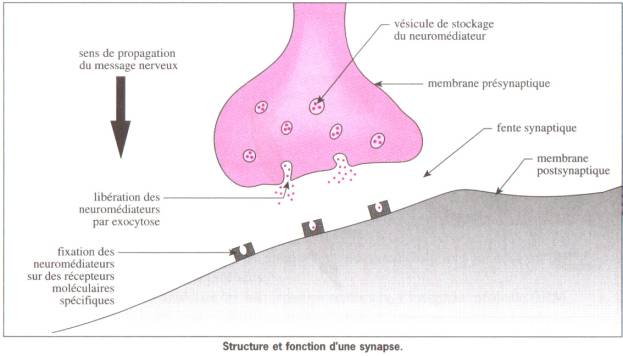

La

théorie des neurotransmetteurs

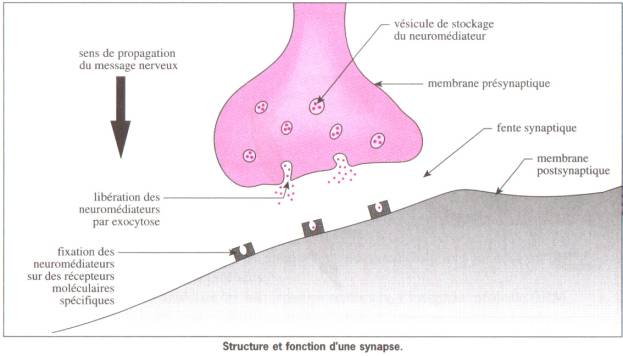

Fonctionnement

de la neurotransmission (passage de l'influx nerveux) :

Lors

du passage de l'information entre deux neurones, des neurotransmetteurs vont

être libérés (dans ce qu'on appelle l'espace synaptique) du neurone présynaptique

vers le neurone postsynaptique.

Citons

par exemple : Acétylcholine, Dopamine, GABA, Enképhalines, Endorphines

Le

problème est que l'éthanol a de nombreux effets réellement néfastes sur

le système de neurotransmission : Le

problème est que l'éthanol a de nombreux effets réellement néfastes sur

le système de neurotransmission :

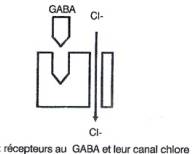

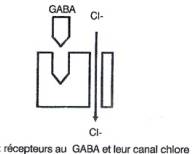

Il

peut modifier quantitativement ces neurotransmetteurs, notamment pour le

GABA (un neurotransmetteur important : 25 à 40% des synapses) :

- augmentation,

stimulation du GABA => euphorie, déshinibition

- diminution

de la sensibilité des récepteurs au GABA

qui réagissent par l’ouverture d’un canal chlore

(alcoolisation chronique) => phénomène d'adaptation, nécessite le

retour de l'alcool

- "hypogabaergie"

en cas d'arrêt de l'alcoolisation => syndrome de sevrage

Il

peut aussi les modifier qualitativement ce qui entraîne la formation de

faux-neurotransmetteurs qui ont des similitudes avec les opiacés (effet

"morphine-like") : le salsolinol par exemple Il

peut aussi les modifier qualitativement ce qui entraîne la formation de

faux-neurotransmetteurs qui ont des similitudes avec les opiacés (effet

"morphine-like") : le salsolinol par exemple

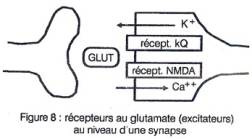

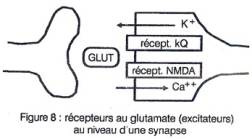

On retrouve des phénomènes similaires (inhibition, augmentation du nombre,

hyperexcitabilité en cas de sevrage) avec les récepteurs au glutamate.

Concrètement,

toutes ces attaques de l'éthanol sur les cellules de notre organisme vont

avoir des effets dangereux, voire mortels pour le consommateur.

B.

Approche pathologique

L’alcoolisme

représente environ une cause directe ou indirecte de 15 à 25% des

hospitalisations et d’environ 35 000 décès par an en France. Ainsi, l'alcoolisation

chronique est considérée comme la troisième cause de démence chez

les malades hospitalises et apparaît

comme la premier cause d'épilepsie tardive de l'adulte. En outre,

l'alcool est un facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux,

notamment d'infarctus cérébral et d'hémorragie cérébrale.

Plusieurs

mécanismes peuvent expliquer les effets de l’alcool sur le système

nerveux. L’alcool se fixe sur les phospholipides de membrane, entraîne

une dysfonction des canaux ioniques, se fixe sur les récepteurs

notamment du système gabaergique et glutamaergique. Les complications

neurologiques de l’alcoolisme résultent des effets toxiques propres

de l’alcool, des carences associées et des conséquences indirectes

par l’atteinte d’autres fonctions (hépatique, cardiaque,

coagulation) ou les troubles induits (ex : traumatismes,

accidents).

Perturbation des cycles

de sommeil

L'alcool

a une action négative a la fois sur la qualité du sommeil, et, pendant

la journée, sur la vigilance. Les effets de l'alcool sur le sommeil et

la vigilance sont d'autant plus complexes à définir qu'ils varient

considérablement selon les individus.

L'alcool

semble accélérer la phase d'endormissement, du moins chez les sujets

qui ont tendance à ne pas s'endormir immédiatement. En revanche, ses

effets négatifs surviennent plus tard et agissent sur la qualité et la

dure du sommeil. Le sommeil, processus complexe, se caractérise par une

alternance de sommeil profond, dit paradoxal, durant lequel le sujet rêve,

et de sommeil lent. La bonne succession de ces deux phases de sommeil

est une des conditions essentielles a l'équilibre d'une personne.

L'alcool agit en perturbant ou interrompant la séquence sommeil

profond/sommeil léger. Ainsi, les personnes alcooliques, mais également

certaines personnes qui ont cesse de boire, se plaignent de sommeil

tourmente et agite, de rêves inquiétants, et d'insomnies.

Les

effets négatifs de l'alcool se prolongent tard dans la nuit, alors même

que l'alcool a été éliminé. Ce phénomène n'est pas spécifique a

l'alcool et se retrouve avec d'autres produits sédatifs. Le ronflement

est anormalement fréquent lors de l'absorption de boissons alcoolisées

le soir, avant de se coucher. Ceci s'explique par l'effet relaxant de

l'alcool sur les muscles pharyngés.

Un

sommeil perturbe, ou des privations de sommeil exacerbent les effets sédatifs

de l'alcool pendant la journée. Une dose d'alcool consommée tard dans

la soirée va amoindrir sensiblement les performances du sujet

(vigilance, dextérité, ...) jusque dans les premières heures de la

matinée. En provoquant une accumulation de mauvaises nuits de sommeil,

l'alcool finit par compromettre également la bonne alternance éveil/sommeil,

autre condition essentielle de l'équilibre. Ainsi, les effets négatifs

de l'alcool sur le sommeil ont une répercussion sur les performances du

sujet pendant la journée.

L'action

sédative de l'alcool s'exerce à des degrés variables sur la vigilance

qu'elle affaiblit, et provoque une diminution des performances. Cette

action est particulièrement perceptible chez les sujets en manque de

sommeil ou de tendance apathique. Il semble que l'alcool, même consommé

à dose modérée, diminue les facultés d'éveil des individus, au

point de compromettre ses aptitudes à conduire, non seulement dans les

heures mais parfois dans les jours qui suivent son absorption.

L’intoxication

alcoolique aiguë

L’ivresse

est la conséquence de l’action de l’alcool sur la substance réticulée,

le cervelet et le cortex, et les noyaux vestibulaires. L’ivresse

ordinaire s'accompagne généralement d'une phase d'excitation avec

euphorie, libération des freins sociaux, chez un patient logorrhéique

(trouble du langage) quelquefois agressif ; à la phase d'ébriété la

démarche devient instable, la parole devient bredouillante. Il existe

également des troubles végétatifs : nausées, diarrhée,

vomissements. L’ivresse pathologique, quant à elle, est une ivresse

excitomotrice avec un comportement impulsif, violent, destructeur. Elle

est associée parfois à des hallucinations et délire, et est suivie

d’un sommeil profond. Le traitement est principalement composé de sédatifs.

La

consommation d'une très forte quantité d'alcool peut provoquer un coma

éthylique. Il s'agit d'un coma toxique ou métabolique, qui est fréquemment

associe à une hypotonie musculaire, une dépression respiratoire, une

hypotension et une hypothermie. Le traitement consiste principalement,

en unité de soins intensifs, a une réhydratation, a un apport

important en vitamines, en particulier en vitamines B1, a un réchauffement

progressif, si nécessaire. En cas de forte intoxication (alcoolémie

supérieure a 6 g/l), une épuration rénale peut être effectuée. Le

sujet se rétablit avec le traitement, les cas mortels étant extrêmement

rares.

Le syndrome de servage

L’alcool

agit comme antagoniste des récepteurs de GABA, le sevrage entraîne

donc une diminution de la transmission Gabaergique, avec pour conséquence

une hyperexcitabilité. Le sevrage correspond à un arrêt complet ou à

une diminution de la consommation. Le syndrome de sevrage, est donc lié

à la suspension brutale de l’intoxication ; des symptomes mineurs

initiaux peuvent apparaître 6 à 8 heures après la dernière

absorption : instabilité, anxiété, tremblements, nausées. Si le

sevrage se poursuit (après les 48-96 heures après le dernier verre)

les troubles se majorent et s'installe le delirium tremens, affection

gravissime. Il est caractérisé par de l’agitation (parfois crise

convulsive généralisée), un état confusionnel, des hallucinations

terrifiantes (essentiellement auditives), des tremblements, et des

troubles du sommeil, une désorientation temporo-spatiale, la

non-reconnaissance des personnes de l'entourage, troubles de la mémoire,

épilepsie. Le

décès ou de lourdes séquelles neurologiques surviennent en l'absence

d'intervention médicale.

Dès

son arrivée a l'hôpital, le sujet est réhydraté par de fortes doses

de sérum physiologique perfuse par voie intra-veineuse. Des

tranquillisants, des hypnotiques, des neuroleptiques sédatifs et des

vitamines du groupe B lui seront également administres. Après

traitement de la crise de delirium tremens, la personne devra impérativement

suivre une cure de sevrage, exclusivement en milieu hospitalier.

De

nos jours, le delirium tremens se manifeste rarement, grâce à un

traitement précoce des personnes alcooliques.

La

démence

L'alcoolisation chronique est considérée comme la troisième

cause de démence chez les malades hospitalises. En l'absence de

traitement, elle peut conduire progressivement a une détérioration

psychique globale.

Les

tests psychologiques montrent qu'une consommation quotidienne de moins

de 60 g/jour, par rapport à une consommation nulle, entraîne des

perturbations sur la mémoire, l'apprentissage, la vitesse

psychomotrice, l'appréciation de l'espace, la capacité de raisonnement

et le raisonnement complexe.

L'alcoolisation

chronique peut affecter :

-

les

processus intellectuels : déficit du jugement, troubles de la mémoire

importants, imprécision des idées, obnubilation et désorientation,

-

les

processus affectifs, la conscience morale et sociale : indifférence

aux responsabilités, déchéance pouvant amener à des actes délictueux.

Les

troubles de la mémoire et du jugement s'expliquent soit, dans les cas

les plus graves (cf. syndrome de Korsakoff) par un déficit en vitamine

B1, soit par une toxicité directe de l'alcool sur les neurones.

Les

lésions cérébrales impliquées dans ces troubles sont longtemps réversibles

en cas d'abstinence, voire en cas de diminution de la consommation (10

g/j).

L’épilepsie

alcoolique

L'alcoolisme

apparaît comme la première cause d'épilepsie tardive de l'adulte. Les

personnes alcooliques peuvent présenter des crises d'épilepsie liées

au sevrage, ou, dans une moindre fréquence, a une ivresse.

Les

crises épileptiques des personnes alcooliques sont dans 20 a 40 % des

cas liées au sevrage. Celles directement liées à une intoxication

aiguë (ivresse) ne représentent que 1 a 2 % des crises convulsives

chez les alcooliques.

Les

causes epileptogenes classiques sont principalement les traumatismes crâniens,

les accidents vasculaires cérébraux, certains médicaments tels que

les antituberculeux et les antidépresseurs, etc... Environ 5 % de la

population générale manifestent une seule crise d'épilepsie dans leur

vie, sans cause identifiable.

Lorsqu'une

cause epileptogene est connue chez un alcoolique, celui-ci peut suivre

un traitement chronique anti-epileptique, a condition qu'il observe une

abstinence complète. En effet, l'arrêt de la prise de médicaments

combine a la consommation d'alcool augmente le risque de crises épileptiques.

L’amblyopie alcoolique

Pathogenèse :

Cette atteinte se caractérise par une vision trouble et des scotomes.

Beaucoup d’éléments permettent de penser que l’étiologie de

l’amblyopie alcoolique serait une carence nutritionnelle. Les

vitamines sont les plus touchées. La thiamine (Vitamine B1) a fait

l’objet d’une attention particulière par rapport à l’amblyopie

alcoolique. Elle provoque une dégénérescence généralisée du nerf

optique et des bandelettes optiques. Certains chercheurs pensent que la

carence nutritionnelle en acides aminés sulfurisés, acide folique,

vitamines B12, thiamine et riboflavine provoque une diminution de la méthionine,

ce qui entraînerait une altération de la neurotransmission, une démyélinisation

et une mort cellulaire du nerf optique.

Le

patient présente une diminution de l’acuité visuelle bilatérale,

non accompagnée de douleur, survenant entre deux semaines et plusieurs

années après l’abus chronique d’alcool.

Lorsque

la maladie reste non traitée sur plusieurs années, l’atrophie peut

entraîner un défaut de vision des couleurs, en particulier le vert et

le rouge.

Le

traitement consiste en : l’administration de thiamine et/ou de

complexe vitaminique B, l’instauration d’une alimentation équilibrée

et l’arrêt de l’alcool. Il a été observé que la thiamine et le

complexe vitaminique B améliorent l’acuité visuelle en cas

d’amblyopie. Cette amélioration de la vision s’observe même

lorsque la consommation d’alcool subsiste. La réussite du traitement

dépend de l’état mental du patient, de sa motivation et du degré de

perte de l’acuité visuelle.

Les neuropathies

La neuropathie aiguë, provoquée par la toxicité directe et les

carences (parfois la dénutrition), est rare. Elle entraîne cependant

une paralysie douloureuse amyotrophiante.

La ployneuropathie est secondaire à un mécanisme mixte de

toxicité lié à l'éthylisme chronique et surtout de carence

nutritionnelle en particulier polyvitaminique (B1, B2, PP). Elle touche

environ 10% des alcooliques. Dans la forme habituelle, il s'agit d'une

polyneuropathie sensitivomotrice d'installation chronique, mais on peut

observer une décompensation aiguë à l'occasion d'une infection

intercurrente, une diète alimentaire. Le déficit moteur intéresse les

releveurs du pied de façon bilatérale, les troubles sensitifs sont le

plus souvent présents avec une topographie en chaussette ; des douleurs

à type de crampes, de brûlures sont fréquentes ; s'y associent des

troubles trophiques. D'autres aspects cliniques peuvent être rencontrés

avec des formes à prédominance sensitive ou à l'inverse motrice

La

neuropathie optique est liée à une atteinte carentielle marquée

polyvitaminique mais surtout B1 et à une atteinte toxique en

particulier liée au tabagisme souvent associé.

Sur le plan clinique on observe une baisse progressive sur quelques

semaines, ou quelques mois de l'acuité visuelle (dyschromatopsie également

constatée). L'examen ophtalmologique confirme la baisse bilatérale et

symétrique de l'acuité visuelle, avec un scotome centro-caecal, une pâleur

papillaire. Le traitement consiste en une alimentation équilibrée

associée à une vitaminothérapie et un sevrage.

L’atrophie cérébelleuse

L’atrophie

cérébelleuse est une complication fréquente de l'alcoolisme par

carence et effet toxique mais dont le mécanisme n'est pas déterminé.

Il s'agit d'une atrophie localisée du vermis et des hémisphères cérébelleux.

Elle

concerne surtout l'homme, autour de 50 ans, elle se manifeste par :

·

des troubles de la

marche liés à une atteinte cérébelleuse statique ; l'atteinte cinétique

est plus discrète.

·

d'installation

insidieuse en quelques semaines, favorisée par les périodes de

restriction alimentaire. La décompensation peut aussi être brutale

favorisée par une infection intercurrente, un syndrome de sevrage.

·

aux membres supérieurs

l'atteinte est plus discrète.

Le

scanner montre une atrophie du cervelet

souvent associée à une atrophie corticale.

L’encéphalopathie de

Gayet-Wernicke

L’encéphalopathie de Wernicke est une

encéphalopathie carentielle liée à un déficit en thiamine (vitamine

B1), secondaire à l'éthylisme chronique à la fois par défaut

d'apport (dénutrition), par défaut d'absorption lié aux troubles

gastro-intestinaux, défaut de stockage hépatique ; elle peut être

favorisée par un apport de glucose important lors d'une réhydratation

sans apport en vitamine B1 dans le même temps.

Les lésions siègent dans la région périaqueducale, dans le plancher

du 3è et 4è ventricule et surtout on note une atteinte privilégiée

des tubercules mamillaires (lésions mixtes neuronales, vasculaires et

gliales). 3 ordres de signes neurologiques sont associés à des degrés

variables :

* des troubles psychiques : confusion mentale, quelquefois

ralentissement idéomoteur avec hypersomnie. On constate également des

troubles de la mémoire.

* troubles de la marche : liés essentiellement à un syndrome cérébelleux

; peuvent être aggravés par une polyneuropathie ; marche instable avec

élargissement du polygone, déséquilibre.

* signes oculaires.

Quand

le traitement (polyvitaminothérapie (PP, B6 et surtout B1) et réhydratation)

est trop tardif, il existe un risque de mort subite.

Le

syndrome de Korsakoff

Il s'agit d'un syndrome

clinique associant :

- une amnésie essentiellement antérograde, sans démence associée.

- des fabulations

- des fausses reconnaissances

- une anosognosie.

Il est secondaire à des lésions bilatérales non nécessairement symétriques

du circuit hippocampo-mamillo-thalamique ; l'étiologie la plus fréquente

est l'alcoolisme chronique par le biais d'une carence en thiamine. La

symptomatologie s'installe progressivement et dans 80% des cas il succède

à une encéphalopathie de Wernicke traitée trop tardivement. Il existe

d'autres étiologies : tumorale, ischémique, traumatique.

L’encéphalopathie

pellagreuse

Il

s'agit d'un syndrome carentiel complexe dont la carence en vitamine PP

(acide nicotinique) est un facteur essentiel ; c'est une complication

rare de l'éthylisme chronique favorisée par une dénutrition

importante. Le diagnostic est uniquement clinique avec une

symptomatologie qui associe :

- une confusion mentale progressive

- une rigidité extrapyramidale très importante

- des signes digestifs : vomissements, mais surtout diarrhée chronique

- des signes cutanés.

Le traitement est surtout préventif avec apport de la vitamine PP chez

les éthyliques carenciés.

La maladie de

Marchiava-Bignami

C’est une maladie très rare dont le sujet type est l’homme

éthylique chronique entre 30 et 70 ans. Sa pathogénie n’est pas

connue ; elle correspond à les lésions de démyélinisaton du

corps calleux.

On observe 2 formes cliniques :

·

une forme aiguë

avec coma, crises comitiales, troubles psychiques.

·

une forme chronique

: associant une démence progressive, une astasie-abasie, une

hypertonie, des signes de dysconnexion interhémisphérique.

Autres

complications

Le patient alcoolique est exposé à

souffrir de complications générales notamment infectieuses, en

l’occurrence neurologiques telle la méningite tuberculeuse.

L’alcoolisme provoque de nombreux troubles neurologiques aussi

bien centraux que périphériques, aigu ou chroniques. De nombreuses

complications peuvent néanmoins être prévenues en assurant un complément

en vitamines (B1, B6, B12, folates et PP), notamment B1 chez un patient

alcoolique et dénutri. |

![]()